お家の地震対策は大丈夫?旧耐震基準と新耐震基準!

お家の地震対策は大丈夫?旧耐震基準と新耐震基準!

日本列島は、地震大国と言われ、毎日地震が頻繁に発生する国として知られています。

実際、地震の多くは小規模で、人間が感じることができないものも多いです。

日本気象協会の地震情報では、日本各地で毎日様々な規模の地震が記録されています。

どうして頻繁に地震が起こるかと言うと、日本列島は環太平洋地震帯に位置しており、複数のプレートが重なる地域であるため、地震が発生しやすい国なんです。

地震と言えば、皆さんも家の倒壊や大きな被害を想像すると思います。

今回は、その家屋に対する「耐震等級」について解説していきたいと思います。

❶耐震等級とは

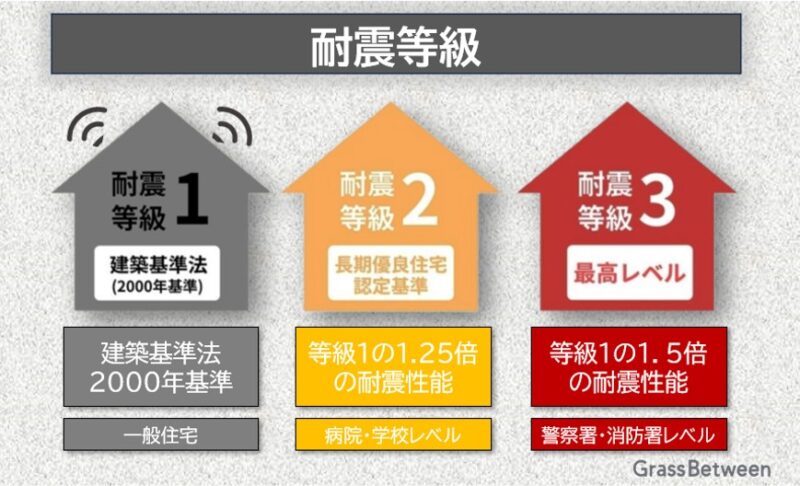

耐震等級とは、建物の耐震性能を示す指標で、1から3までの3つのレベルに分けられています。

これは品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で定められています。

具体的には以下のような特性があります:

1.耐震等級1:震度6強~7の地震でも倒壊・崩壊しない。

現行の建築基準法は耐震等級1を最低限の耐震性としています。

2.耐震等級2:耐震等級1の1.25倍の耐震性。

3.耐震等級3:耐震等級1の1.5倍の耐震性.

耐震等級を取得することで、地震に強い家を建てることができ、地震時の被害を少なくし、生活の再建が容易になります.

また、地震保険料の割引を受けられたり、一部の住宅ローンでは金利の優遇を受けられるなどのメリットもあります.

ただし、耐震等級の取得で建築費用が上がる、壁や柱が多くなり間取りに影響があるなどのデメリットも存在します.

❷旧耐震等級と新耐震等級

耐震基準の違いは、地震に対する耐性の強化にあります。

旧耐震基準は、1950年から施行され、1981年5月まで約30年にわたり運用された耐震基準です。

その基準は、10年に一度発生すると考えられる中規模の地震動(震度5強程度)に対して、家屋が倒壊・崩壊しないというものでした。

したがって、震度5強よりも大きくなる大規模の地震動(震度6強~7程度)は想定されていませんでした。

一方、新耐震基準は、1981年6月から施行されました。

ここで規定された基準は、中規模の地震動(震度5強程度)で、家屋がほとんど損傷しない、大規模の地震動(震度6強~7程度)で、家屋が倒壊・崩壊しない、ただし多少の損傷は許容、というものでした。

新耐震基準が定められた背景は、1978年に発生した宮城県沖地震による建物の甚大な被害です。

この被害を教訓として、新耐震基準が導入されました。

新耐震基準では、旧耐震基準で想定されていなかった大地震が考慮されるようになりました。

具体的には、新耐震基準では震度5程度の地震でも軽いひび割れだけで済み、震度6以上の地震で倒壊しない水準であることが求められるため、旧耐震基準より信頼性は高いです。

これらの違いを理解することは、地震が頻発する日本において、住宅を購入する際や賃借する際に重要なポイントとなります。

耐震基準でいえば、たとえば1982年に建築された戸建てと1999年に建築された戸建ては同じです。

「2000年基準導入以前の戸建てでいえば、構造による違いもあります。

個別性もあるため一概には言えないものの、在来軸組工法とツーバイフォーでは、ツーバイフォーのほうが総じて耐震性は高い」

耐震基準というのは、いつの時代も、そのときの「最低限遵守しなければならない基準」に過ぎず、耐震基準を満たしてさえいれば安心というわけではありません。

❸耐震等級の概要

2000年にスタートした住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく「住宅性能表示制度」では、耐震性能の高さについて3つの等級で表示されています。

「耐震等級1は、2000年基準とイコールです。

耐震等級2は基準の1.25倍、耐震等級3は基準の1.5倍の地震力に対する強さを有しています。

耐震等級3の住宅は、そのほとんどが熊本地震で軽微な損傷で済んだという報告もあります。

耐震等級3の木造建築物は熊本地震で大破・倒壊ゼロ!

熊本地震における木造家屋の倒壊率は、建築時期によって大きく異なります。

旧耐震基準で建築された家屋は28.2%が倒壊・崩壊し、新耐震基準で建築された家屋についても8.7%が倒壊しました。

一方、2000年基準で建築された家屋の倒壊は2.2%にあたる7棟と非常に少ない数値もでています。

さらに、耐震等級3を備える住宅の倒壊はゼロでした。

大破においてもゼロでした。

無被害だった住宅の割合は、等級1(建築基準法レベル)の住宅と比べて3割近く高い数値も確認されています。

「倒壊した家屋のうち、新耐震基準導入以降に建てられた家屋の大部分に現行規定の仕様となっていない接合部が確認されています。

つまり、既存不適格による倒壊が多かったということです。

一方、2000年基準導入以降に建てられ、倒壊した7棟のうち3棟にも同様に現行規定の仕様となっていない接合部が確認されているが、こちらは現行基準にもかかわらず現行規定の仕様となっていないことから、設計ミスや

施工不良があったものと推察される」

❹施工不良にも注意

住宅は、人が建てるものです。

いくら設計上、耐震基準を満たし、高い耐震等級を備えていても、それ通りに施工されなければ高い耐震性能は実現できません。

「柱や梁などの結合部は、耐震性に直結する重要な部分です。

適切な位置に、適切な数、適切な方法で金物を取り付けなければなりません。

建築中の一戸建てを検査したところ、7割以上に構造金物の施工不良が見られたという調査結果も出ています。

また、防水や断熱の施工不良も7割を超えている」というデータもでています。

現在は建設現場で人手不足が深刻化しており、現場監督や大工などの人材が足りていないことも施工不良が起きてしまう要因の一つだと言われています。

2024年4月からは、建設業の労働時間規制も始まることから、今後は一層、施工不良に気をつけたいところです。

❺地震に強い家の「3つ目の条件」

建物の耐震性を高めること、できる限り地盤の強い場所に家を建てることに加え、地震に強い家の「3つ目の条件」も非常に重要だといいます。

「建物の耐震性は、経年につれて落ちていくおそれもあります。

その要因となるのは、シロアリ被害や雨漏りなどです。

地盤が強く、耐震等級が3であったとしても、たとえば雨漏りが起きて、その状態を放置してしまえば地震に対する強度はどんどん落ちていってしまします。

建物のメンテナンスの重要性が実証されたのは、阪神淡路大震災。震災直後、被害が大きかった東灘地区で行われた調査では、全壊かつ主要構造部材に腐朽や蟻害のあった建物では約70%で人命が奪われた一方、腐朽・蟻害のない全壊家屋では20%強にとどまったことが報告されています。

❻木造一戸建ての耐震性はどう維持していけばいいのか

耐震性能を損なわない原理原則は、なにより『水』を防ぐことです。

外側は雨の浸入を防ぎ、内側では水漏れを起こさないことです。

そして、木造住宅の大敵であるシロアリ被害を避けることです。

この3つを徹底することが非常に大切です。

具体的には、外壁や屋根の再塗装や張替え・葺き替え、ベランダや屋上の防水層のメンテナンス、水まわり設備の交換、給排水管の交換、蟻害対策としての薬剤散布などを適切なタイミングで行う必要があるります。

❼中古戸建ては「現状」に目を向けたうえで耐震性の向上を

新築時からのメンテナンス状況によって耐震性が損なわれる可能性があるということは、中古住宅を選ぶうえでは、建築時期や耐震性能に加え「現状」を見るべきだと思います。

漏水の跡はないか、床下に蟻害は見られないか、これまでどのようなメンテナンスをしてきたか……こういったことにまで目を向け、必要に応じてインスペクションを実施するのも効果的です。

2018年には宅建業法の改正により、中古住宅を仲介する不動産会社に対し、顧客にインスペクションについて説明することが義務付けられました。

2024年4月からはさらに、インスペクション業者の斡旋を行わない場合にはその理由を示すことが不動産会社に義務付けられています。

耐震に不安な方は、現状の屋根材を軽量にするだけで、耐震性能は高まります。

もし、リフォーム計画をお考えの皆さんには、ぜひ軽量な金属屋根をご検討されては如何でしょうか?

屋根を軽量にすることで、家の重心が下がり同じ地震でも家屋の揺れは、大幅に改善すると思います。

« 外壁コーキング材は、なぜ劣化?放置は雨漏れや筐体腐食の原因にも! || 【町田市】屋根カバー工法を分かり易く解説! »